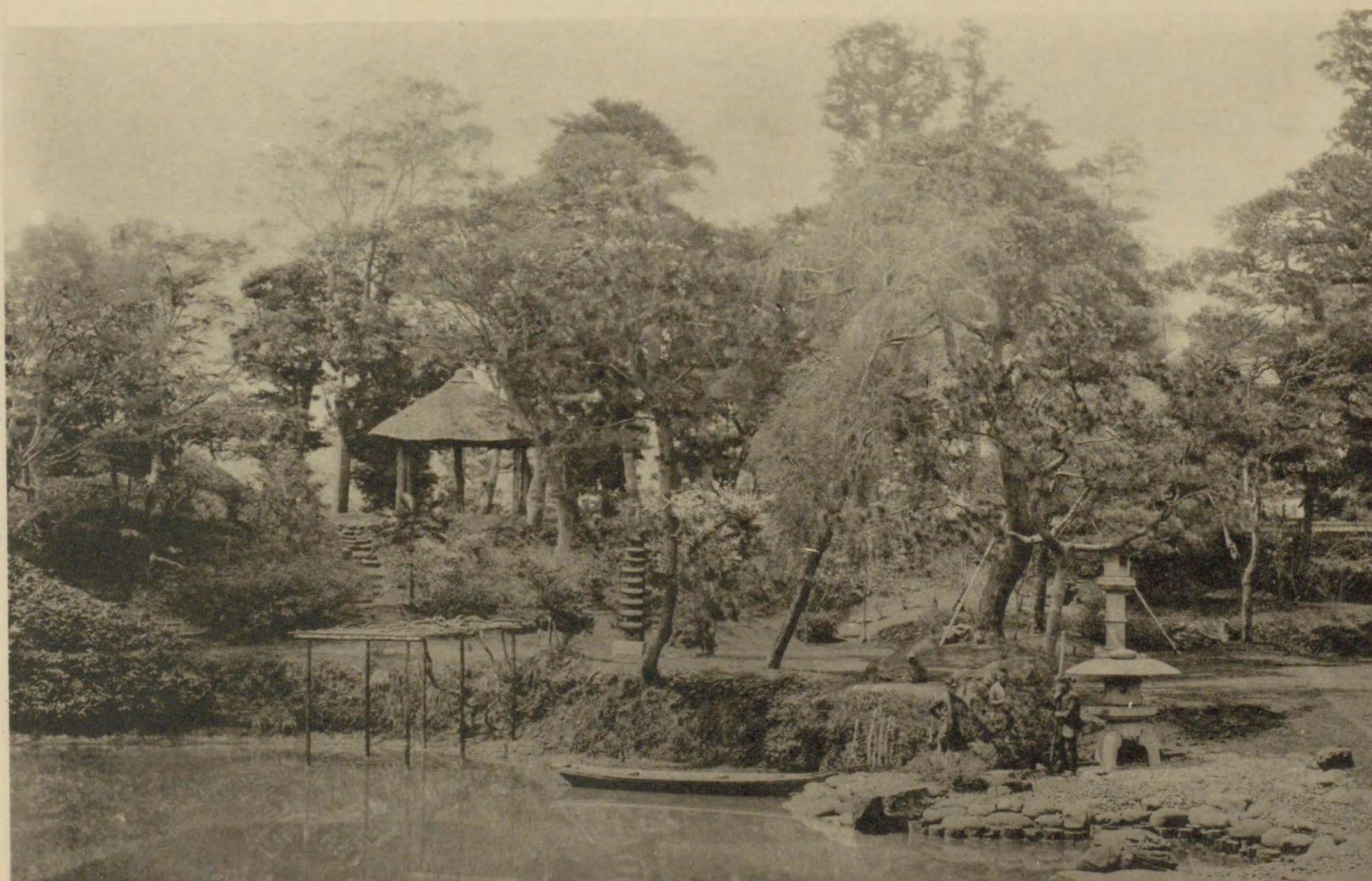

東京都港区三田の高台に位置する在日イタリア大使館は、江戸の大名屋敷の跡を受け継ぎ、湧水による池泉回遊式庭園の美しさを今なお留める貴重な場所です。

東京大空襲ではこの洋館建築が失われましたが、日伊の建築家の共同作品という形で現在の建物が1965年に完成しました。

一方で、庭園の部分は戦災の被害を免れ、元の姿を伝えてきました。しかし、近代化で地下水の水位が下がり、水環境の状態も悪化し、池を中心とする庭園全体の管理の上でも色々な問題を抱えていました。

そこでジャンルイジ・ベネデッティ駐日イタリア大使より、この庭園の歴史的・文化的な価値を明らかにし、庭園のランドスケープの本来の姿を取り戻すための総合的な調査研究プロジェクトが提案され、法政大学江戸東京研究センターと東京農業大学造園科学科のメンバーによる合同の調査チームが編成されました。そして2022年1月、建築史・都市史、庭園史、ランドスケープ、水環境・水循環、生態系などを横断する学際的な研究チームのもとで、この庭園の全容を解明するという画期的なプロジェクトがスタートしました。

本プロジェクト報告会では、この庭園の歴史的・環境的特徴とその文化的価値、さらには現状での問題点を分析考察した研究成果とともに、今後に向けた、水循環システムの回復の方法、そして池周辺の修景など庭園整備のための基本的な考え方も提案されます。

(日本語のみ)

お申し込み方法:こちらをクリックしてください。

お問い合せ: eventi.iictokyo@esteri.it

プロフィール

陣内 秀信 Jinnai Hidenobu

1947年福岡県生まれ。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。イタリア政府給費留学生としてヴェネツィア建築大学に留学、ユネスコのローマ・センターで研修。専門はイタリア建築史・都市史。パレルモ大学、トレント大学等の契約教授を務めた。現在:法政大学名誉教授、中央区立郷土資料館館長。著書:『東京の空間人類学』(筑摩書房)、『ヴェネツィア-水上の迷宮都市』(講談社)、『建築史への挑戦―住居から都市、そしてテリトーリオへ』(共編、鹿島出版会)、『水都東京―地形と歴史から読みとく下町・山の手・郊外』(筑摩書房)『トスカーナ・オルチャ渓谷のテリトーリオ―都市と田園の風景を読む』(共編、古小烏舎)。受賞歴:サントリー学芸賞、地中海学会賞、イタリア共和国功労勲章、建築学会賞、ローマ大学名誉学士号、アマルフィ名誉市民他。

粟野 隆 Awano Takashi

1976年兵庫県生まれ。東京農業大学農学部造園学科、同大学院修了。国立文化財機構奈良文化財研究所にて平城宮跡、大乗院庭園等の発掘調査、考古学遺跡や庭園の保存修復に従事。現在、東京農業大学地域環境科学部造園科学科教授。専門は造園史、伝承造園技術、文化財保存修復。日本造園学会賞、日本イコモス奨励賞受賞。新潟市・旧齋藤氏別邸庭園保存管理・整備基本計画等を担当。『近代造園史Modern Landscape Architecture』(建築資料研究社)等。博士(造園学)

金澤 弓子 Kanazawa Yumiko

1984年東京都生まれ。東京農業大学地域環境科学部造園科学科卒業、同大学院農学研究科造園学専攻博士前期課程修了。現在、東京農業大学地域環境科学部造園科学科准教授。専門は造園植物学で、造園材料としての植物の有用性を生態学的特性から探求し、特にサクラ類の生態と利用を中心に研究。最近では、樹木と緑化の総合技術講座などの緑化に携わる人や樹木医を対象とした一般向け講座の講師も務める。博士(造園学)。

神谷 博 Kamiya Hiroshi

1949年東京都生まれ。建築家、一級建築士。早川町野鳥公園管理棟他(山梨県建築文化奨励賞)、三浦修道院、聖フランシスコ子供寮、いたち川の自然復元と景観デザイン(土木学会賞・デザイン賞優秀賞)他。現在、NPO雨水まちづくりサポート理事長。新宿区・千代田区など多くの自治体の景観アドバイザー。法政大学兼任講師を経て、法政大学エコ地域デザイン研究センター及び江戸東京研究センター客員研究員。日本建築学会にて雨水規格化小委員会他主査)を務め、『雨の建築学』『雨水活用建築ガイドライン』『雨水活用技術規準』を出版。

張 平星 Pingxing Zhang

1987年中国南京市生まれ。中国東南大学卒業、京都大学大学院農学研究科修了。京都府立大学共同研究員を経て、現在東京農業大学地域環境科学部造園科学科准教授。専門は造園石材。京都・東京・金沢の庭園の石材調査を実施し、日本列島の地質から生まれた石材文化をテーマに研究を展開している。日本造園学会奨励賞(研究論文部門)受賞。博士(農学)。

内藤 啓太 Naito Keita

1993年神奈川県生まれ。法政大学大学院デザイン工学研究科建築学専攻修士課程修了。中国政府給付金奨学生として上海・同済大学に留学。法政大学大学院デザイン工学研究科建築学専攻博士課程満期退学。専門は江戸東京の庭園史・都市史、特に大名藩邸の庭園における水の供給システムに着目。現在、法政大学大学院デザイン工学部建築学科教務助手、法政大学江戸東京研究センター兼担研究員。日本建築学会大会学術講演会若手優秀発表賞受賞。

畠山 望美 Hatakeyama Nozomi

1995年千葉県生まれ。法政大学大学院デザイン工学研究科建築学専攻修士課程修了。現在、同大学博士後期課程在籍。専門は江戸東京の庭園史・都市史。近代の大名庭園の利用・転用について水系や地形に着目し研究。ヴェネツィア大学で行われた国際シンポジウムでの報告「Tokyo and Venice as Cities on Water Past Memories and Future Perspectives」を『EToS叢書3水都としての東京とヴェネツィア』(法政大学出版局、2022年)に邦文掲載。

田中 聡 Tanaka Satoru

1980年兵庫県生まれ。京都大学大学院農学研究科博士課程修了。農林水産省の本省や植物防疫所での業務に従事。現在、東京農業大学地域環境科学部 造園科学科准教授。専門は樹木及び草本の生理・生態の把握に基づく、より良い利用方法の確立、並びに土壌の物理性及び化学性が植物に及ぼす影響の把握。日本芝草学会総務担当理事及び同国際シンポジウム運営委員等を来歴。現在、日本芝草学会国際交流担当理事及び同 国際交流委員。博士(農学)。